| 大会主报告 |

| 时间:2017年11月18日9:30—12:00 地点:厦门一中 |

| 主持人 |

报告人 |

单位、职称(职务) |

题目 |

| |

邱学华 |

尝试教学理论研究会理事长、特级教师 |

中国基础教育的理论缺失与对策 |

报告人介绍:

邱学华,1935年生,江苏常州人。1960年华东师范大学教育系毕业,曾做过小学教师、大学教师、中学教师、师范学校校长。被评为特级教师、荣誉教授,享受国务院政府特殊津贴。现任常州大学尝试教育科学研究院特聘院长、华东师大、南京师大、鲁东大学兼职教授,山东杜郎口中学、香港优才书院教育顾问。尝试教学法研究成果荣获2014年基础教育国家级教学成果一等奖,接受习近平主席等国家领导人接见。编著和主编近300本著作,在国内外发表700多篇文章。主要有《尝试教学法》《尝试教学论》《尝试教学理论》《尝试教学策略》《邱学华怎样教小学数学》《儿童学习数学的奥秘》《中国小学数学四十年》《解应用题的钥匙》等。

报告主要内容:

中国基础教育改革与发展已取得举世瞩目的成绩,尤其是在PISA国际测试取得两次世界第一后,已引起国际关注,纷纷派人到中国考察学习,英国决定全面引起上海教学课本及其配套练习册。可是,国内却是一片叫骂声,这个不对,那个不是,甚至有人说中国的教育问题严重如癌症晚期,喊出救救中国教育事业,骇人听闻,颠倒黑白。究其原因主要是教育理论的缺失,提出许多似是而非的怪论。例如:

一、高考制度是残毒学生,不堪重负的根源

其实,高考的作用是巨大的,它为我国经济腾飞、跨入世界强国奠定了基础。几十年来,参考人数不断增加,录取人数也随之上升,各行各业的人才大多都是高校毕业生。然而,高考依旧是全世界的教育难题。特别是在一个人口将近14亿的中国。高考的大规模化,很难做到公平、公正选拔人才。同时还得照顾城乡差别、民族差别和地区差别等等。

考试是一把双刃剑。它有诊断、补救的积极作用;同时也会给学生带来压力、负担等消极作用。

二、应试教育泛滥,无法改变是中国教育的主要问题

考试是学生学习过程中必不可少的环节。“文革”取消考试,争零分英雄,带来的结果就是教学质量严重下降。美国基础教育不好,主要原因就是忽视考试的作用。

三、高分低能论,中国学生很会考试,分数很高,能力很低

四、中国学生知识很扎实,没有创新能力

其实,知识、能力、智力和创造力是互相联系,不可分割的。

五、中国学生负担重,沦入苦海,英国学生轻松愉快

六、学生学到多少知识不重要,重要的是培养能力

七、中国教师强调死记硬背,机械训练,美国教师强调探究发现,搞研究性学习

八、美国低水平的基础教育恰有高水平的高等教育

九、反对教科书为中心,学生学的是7分无用、3分歪曲的知识,须搞技术课程

十、奥术危害胜过黄赌毒等等

其实不然,中国基础教育的质量是世界一流的。中国的教育史先进的,学生能受到优良、传统、规范、严格的教育。中国的课堂教学方法丰富多彩,讲究实效。中国课堂教学既有先进性,又有时效性。流派纷呈、百花齐放。呈现一派繁荣景象。

我的思考:

在专家们习惯对中国教育“开炮”的“炮声”中,82岁的教育专家邱学华挺身而出。他在第七届基础教育改革与发展论坛上,为中国教育打抱不平,他梳理了对中国教育的十条批判。对于十条批判,邱学华一一提出论据来反驳,我认为,那些把中国教育骂得最凶的人,不都还是学校把他们培养出来的,没有中国教育,他们哪来的思辨能力?反倒现在他们来批判那些曾经他们受过的教育,这是何其的可笑。作为一个人,首先最重要的就是不能忘本,如果连初心都可以舍弃的话,整个人就不是完整的。我们不可否认的是,我们之所以会有今天大大小小的成就,都是归功于我们的中国教育。无论它究竟如何,但事实是都是因为它,才成就了我们。实际上我认为,中国的基础教育确实在国际上是一流的,相比其他国家,我们以掌握基础知识和基本技能为基础,学生学的很扎实。其实,早在30年前的1980年代初期,我国基础教育界就曾对比中美基础教育,得到中国将很快赶上、超越美国的结论,因为与美国中小学课堂学生无组织、无纪律,教师上课效率不高相比,我国学生上课时全部把手背在身后,无不认真听讲,这种情况下,中国基础教育怎么出不了精品?可是,在严密的课堂纪律下,我国学生习得的只有顺从、服从,长时间的接受灌输教育,让他们没有了自己的想法、个性和兴趣。这样的学生,在卷面测试中,当然可以获得高分,但离开试卷,他们连基本的生存都难,常识严重匮乏。我们的学校教育中,很少有生存教育、生命教育和生活教育,而在家庭教育中,家长也把所有事务包揽,只给孩子一个任务:努力学习。创新教育一直是我国基础教育的“软肋”,课业负担过重,考试压力过大,是我国中小学生难以形成创新思维和创造性人格的重要原因。不少学校现在变得越来越像标准化生产的“工厂”。填鸭式的教学,封闭式的管理,起早贪黑的生活,无所不在的激烈竞争,简单重复的枯燥训练等等,使原本充满智慧与快乐的学习过程变成了沉重的负担,使校园成为许多学生备感压力和失落的地方,而不是成长的摇篮、精神的家园。基础知识扎实一直是我国基础教育的长项,为世界所称道。但是创新人才的素质,不仅要有知识,而且需要创造性的思维方式和能力以及创造性人格。而这些品格的形成,中小学是关键期。虽然成年以后也能发展,但关键期错过了,就会事倍功半。这是中外有关创造力研究的共同结果。

其次就是对于高考的理解。我觉得教育的社会意义并不是选拔这样简单,选拔是自然存在的。教育的社会意义是人人都能以不同的身份立足于这个社会,大家都有安身立命的所在,行业百花齐放,不应该是教育一竿子打完。中国的教育细分不够,所以需要依靠高考这一个准绳、一个标准来筛选。但如果我不想高考,不想学英语,只想简简单单老老实实拜个师傅学做菜,怎么样,路头多不多。路头是有的,也不少,但是教育系统不管,教育不关心厨师的水平和品位问题,通才教育有余,专业教育不足,所以一到具体的行当,中国人做出来的东西,用的办法,都是毛估估,粗糙得很,因为培训滞后,不重职业修养,外行或无行做内行该做的事。民间各种机构废了老大的劲,能提供的资源非常有限,官方教育却是寻租得肆无忌惮。没有对对口职业教育的重视,教育就是空中楼阁,中国该抛弃教育的政治正确,盲目追求高级知识,不重视生产实践的职业品位。所以,我认为中国社会应该努力创造人才分流的机制,对市场敏感一点,应该有政策支持,鼓励民间办学,学徒制,职业级别制,怎么行怎么来,让各行各业都后继有人,蓬勃发展,把多数孩子从单一的教育系统所谓“选拔”的思维模式中解放出来。因为教育的社会意义是最大化人力资本价值,让大家都有活儿干,让大家都能干好活儿,而不是只有高考这一条路。

| 大会主报告 |

| 时间:2017年11月19日8:30—11:30 地点:厦门一中 |

| 主持人 |

报告人 |

单位、职称(职务) |

题目 |

| |

窦桂梅 |

清华大学附属小学校长、特级教师 |

成志教育 照耀一生 |

报告人介绍:

窦桂梅,全国著名特级教师,清华附小校长,正高级教师,教育学博士。清华大学教育研究院基础教育研究所副校长。提出让儿童站立在学校正中央,带领团队探索成志教育下“1+X课程”建构与实施。著有《小学语文主题教学研究》《窦桂梅与主题教学》《做有专业尊严的教师》等。

报告主要内容:

主题:让儿童站立在学校正中央!

聚焦问题:系统思维 聚合结构 整体推进

一、研究历程:

唤醒激活阶段(1999.8—2010.12):学科立人(内容)

提出理论阶段(2011.1—2013.1):课程育人(方式)

系统构建阶段(2013.2—2015.8):育人模式构建(机制)

深化提升阶段(2015.9—至今):形成理论主张与实践模式(体系)

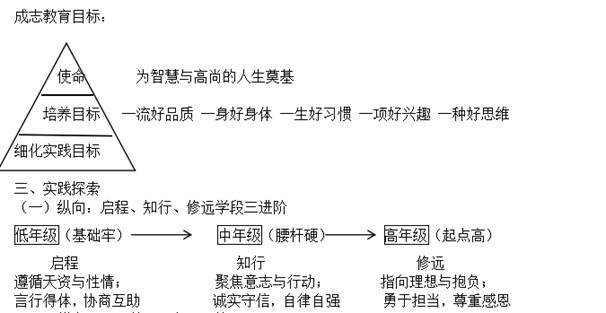

成志教育:“志”指向立德,“成”指向树人。

1表现为儿童内心所向往的理想与抱负。

2儿童为追随志向而拼搏的意志和品质。

3儿童在二者融合中人所要付诸的实践和行动。

二、理论构建:

成志教育主张的内核:聚焦于志,强调个人理想抱负与国家民族命运相联系:着眼于成志,着力于成志教育的过程和方式。用成志教育与立德树人进行准确对接,让成志教育成为立德树人的切入口,并以此为突破口,搭建新的生长点。

成志教育:以“成志”为纲领,“让儿童站立在学校正中央”。引导学生将个人兴趣与祖国民族的利益、命运相统一,尊重学生的天资与性格,培育其理想与抱负,砥砺其意志与行动,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

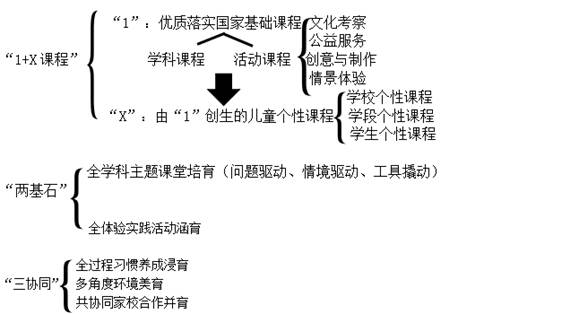

(一)横向:“两基石”和“三协同”

纵横结合,将价值观系统融入、有机渗透到丰富而连贯的育人中,从结构、内容等维度联动融合为课程群。

我的思考:

窦桂梅老师在本次论坛上所发表的报告,虽说十分精彩,引起阵阵掌声。

但是我静下来深思,清华附小能代表我们整个国家的小学教育的整体水吗?答案是否定的。在我看来,清华附小就像是含着金汤匙出生的小孩,从一出生就被赋予各种使命,同时他也比普通人有更多距离成功的机会,无论是学习还是生活。报告中窦校长提到清华大学附小学生用大数据方法研究苏轼的漫漫人生路。我也特意上网察看了这份课题,我认为从文章的内容来看,这些论文显然不是小学生独立完成的,家长的贡献在其中绝对不可忽略,甚至起着关键性的作用。同时我也提出疑问,小学生阶段学习的主要目标是什么?这种超高级的研究(包括对大数据方法的应用及各种其他分析研究方法的利用)是否在广大小学生的学习中具有推广价值?家长与学生的合作(甚至于“代劳”)关系应该控制在什么限度内?对那些没有这种有学术背景和实力的家长的小学生,又该如何完成这样的学习任务?如此等等。其实,这一事件背后,涉及当下一个比较具有普遍性的问题,即学生的家长们越来越多地被卷入到学生的学习、作业等的完成中去,越来越觉得负担沉重,甚至于影响到本职工作。反观十几年前或更早,情况显然不是这样的。那时,家长对学生学习的“参与”绝对比现在要少得多。事实是,越来越多的教师把本应他们负责的工作,越来越多地推给家长,不管是帮助甚至于参与和“代劳”完成作业,还是各种负担同样越来越重的代替教师完成监督、辅导、陪同甚至批改作业等,这些难道不是教师这一职业的不作为和失职吗?关键是这样做,是否符合这个年龄段教育基本规律,是否有利于孩子的全面健康发展、成长。个别孩子如有这样的愿望和爱好,是可以给予鼓励的,并帮助实现其目的。但不可以一刀切似的一哄而上,赶鸭子上架,学校、家长齐上阵,相互比拼,结果是伤害了孩子。

钱旭弘(2017级学科教学(数学)研究生)